发明人:李尔平; 周杰峰; 张岭; 陈梓杨

申请日期:2023-04-07

授权日期:2024-02-13

本专利对应产品、技术优势、性能指标:

一、本专利对应产品

本专利重点用于四端口射频探针的校准,用于晶圆级射频器件S参数的测量。

二、主要技术优势

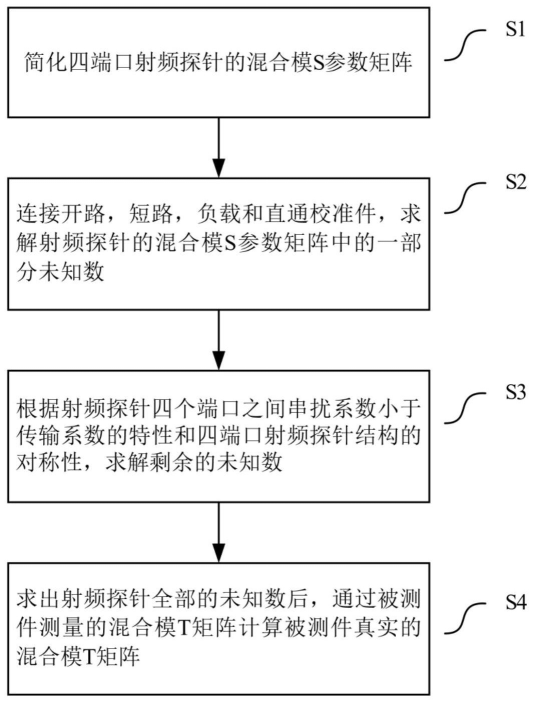

1. 本专利根据四端口射频探针结构的对称性,简化它们的混合模S矩阵。分别将射频探针连接开路,短路,负载和直通校准件,即可求解混合模S矩阵中的未知数;

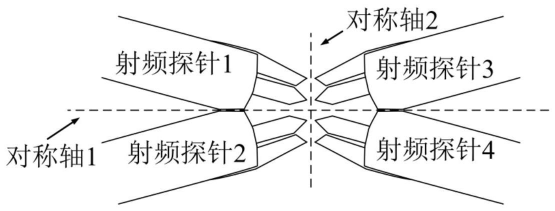

2. 本专利可以考虑同侧射频探针之间的串扰系数,提高了校准的精度;

3. 本专利显著减少了四段口射频探针校准过程中的测量次数,并且只需要一种类型的未知直通校准件,降低了对直通校准件定义的精度要求。

三、主要性能指标

1.只需四次测量和四种校准件即可完成四端口射频探针的校准;

2.实际测试中带宽可达0-50GHz;

3.校准精度可满足IEEE 370 标准中二级水平。

图1 使用未知直通校准件的四端口射频探针校准方法在实施例中的流程图

图2 实施例中四端口射频探针示意图

产业化前景描述:

一、技术背景与产业现状

随着射频微波产业的不断升级,射频微波器件尺寸逐渐变小,差分信号也被广泛地应用于这些器件中,这使得晶圆级的四端口S参数测量技术变得日益重要。晶圆级的S参数测量需要使用射频探针作为夹具对被测件进行固定和测量,因此为获得被测件真实的S参数,需要用校准方法把射频探针的影响进行去除。

目前可用于四端口射频探针校准的方法有多模TRL和2×-Thru,这两种方法虽然考虑了探针之间串扰,但是这两种方法对直通校准件的设计要求比较高,并且这两种方法校准后的参考平面不能移动到针尖所在的位置,这使得使用射频探针测量被测件时有很多不便。

二、核心竞争力

本发明针对现有四端口射频探针校准方法的局限性,提供了一种使用未知直通校准件的四端口射频探针的校准方法,用于晶圆级的四端口S参数测量。本发明可以考虑同侧射频探针之间的串扰系数,提高了校准的精度,并且只需要一种类型的未知直通校准件,显著减少了四端口射频探针在校准过程中的测量次数,降低了对直通校准件定义的精度要求。

发明人:李尔平; 李达; 李天武; 俞恢春; 李斌; 项方品

申请日期:2017-01-20

授权日期:2023-09-01

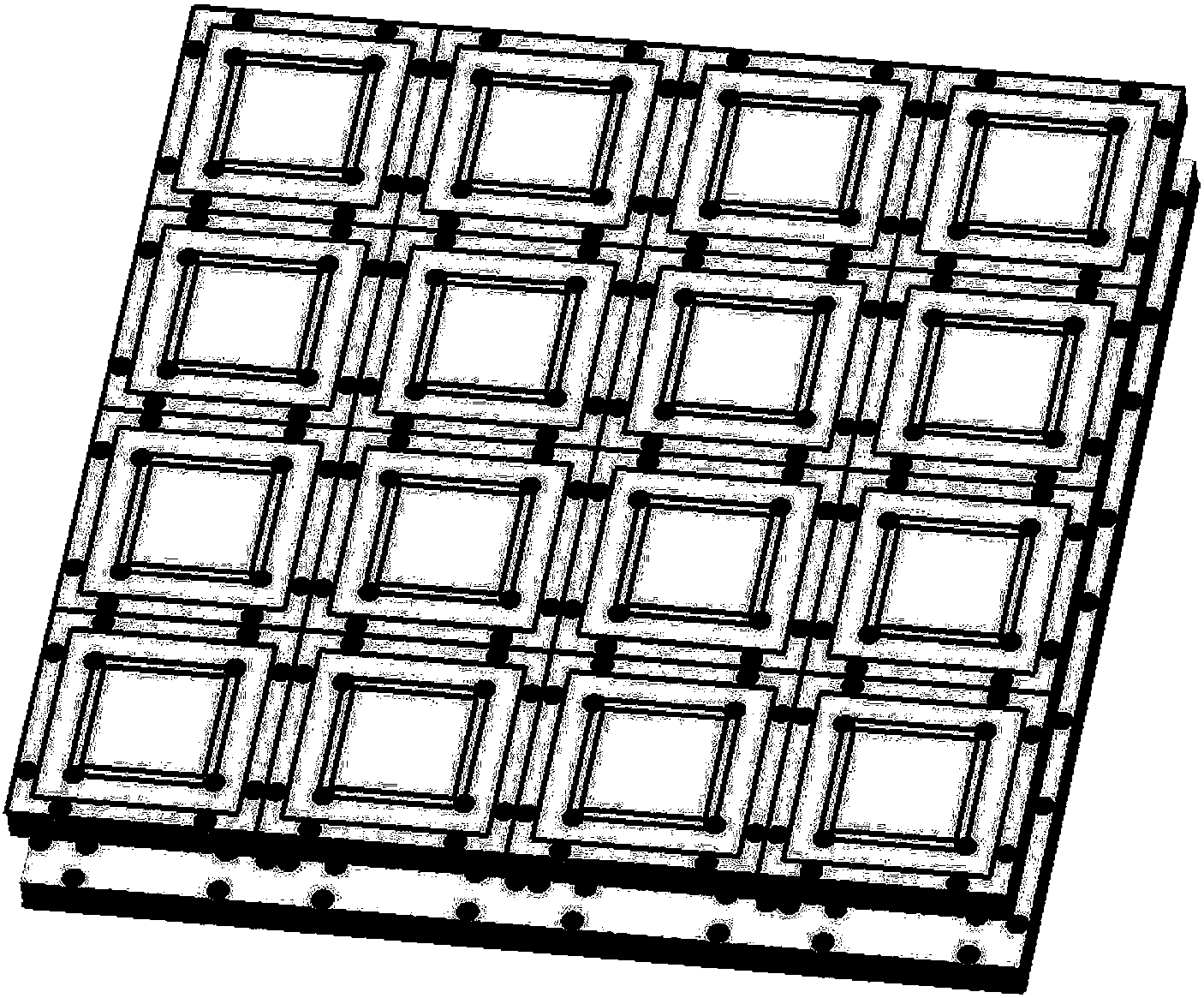

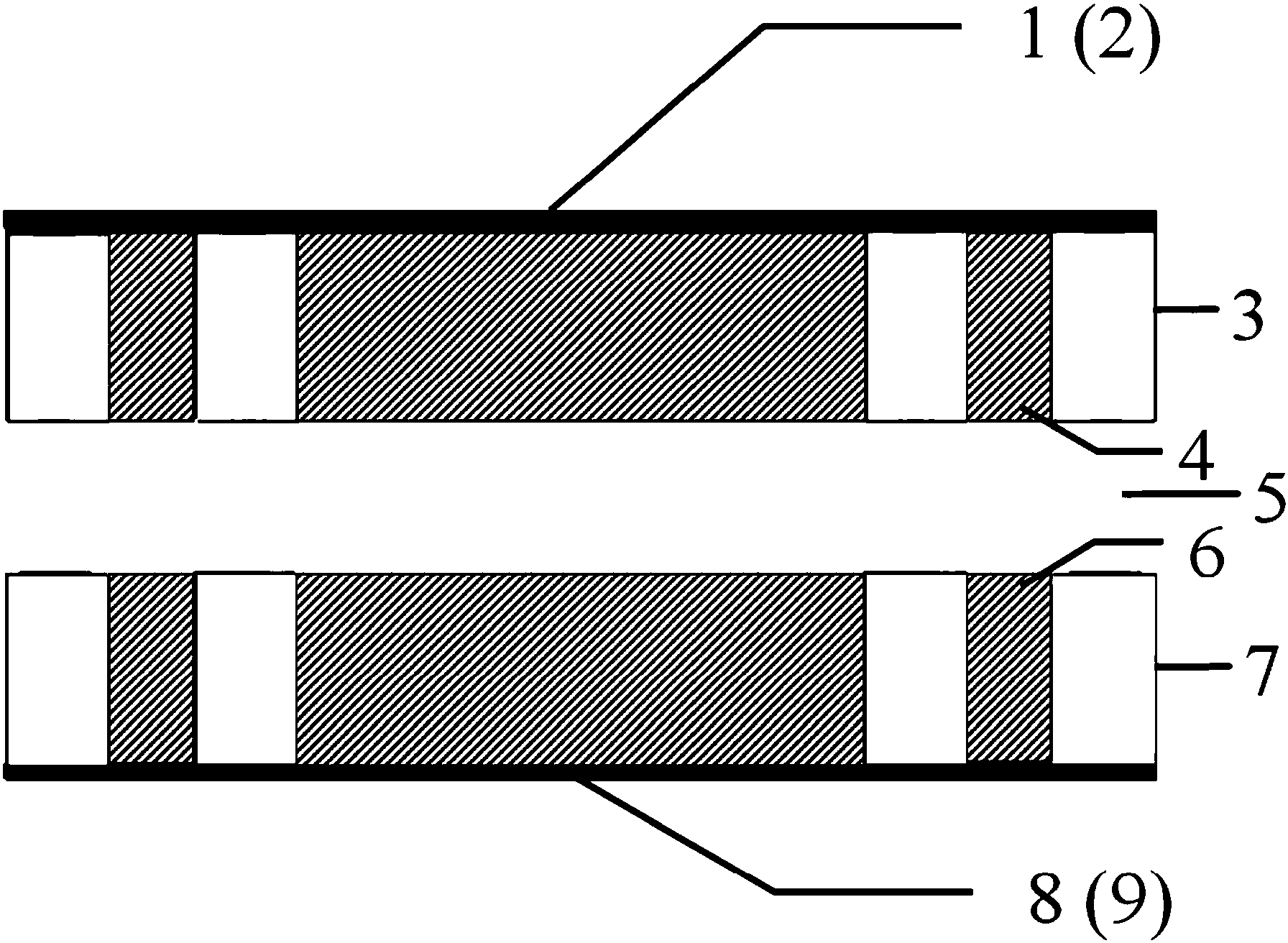

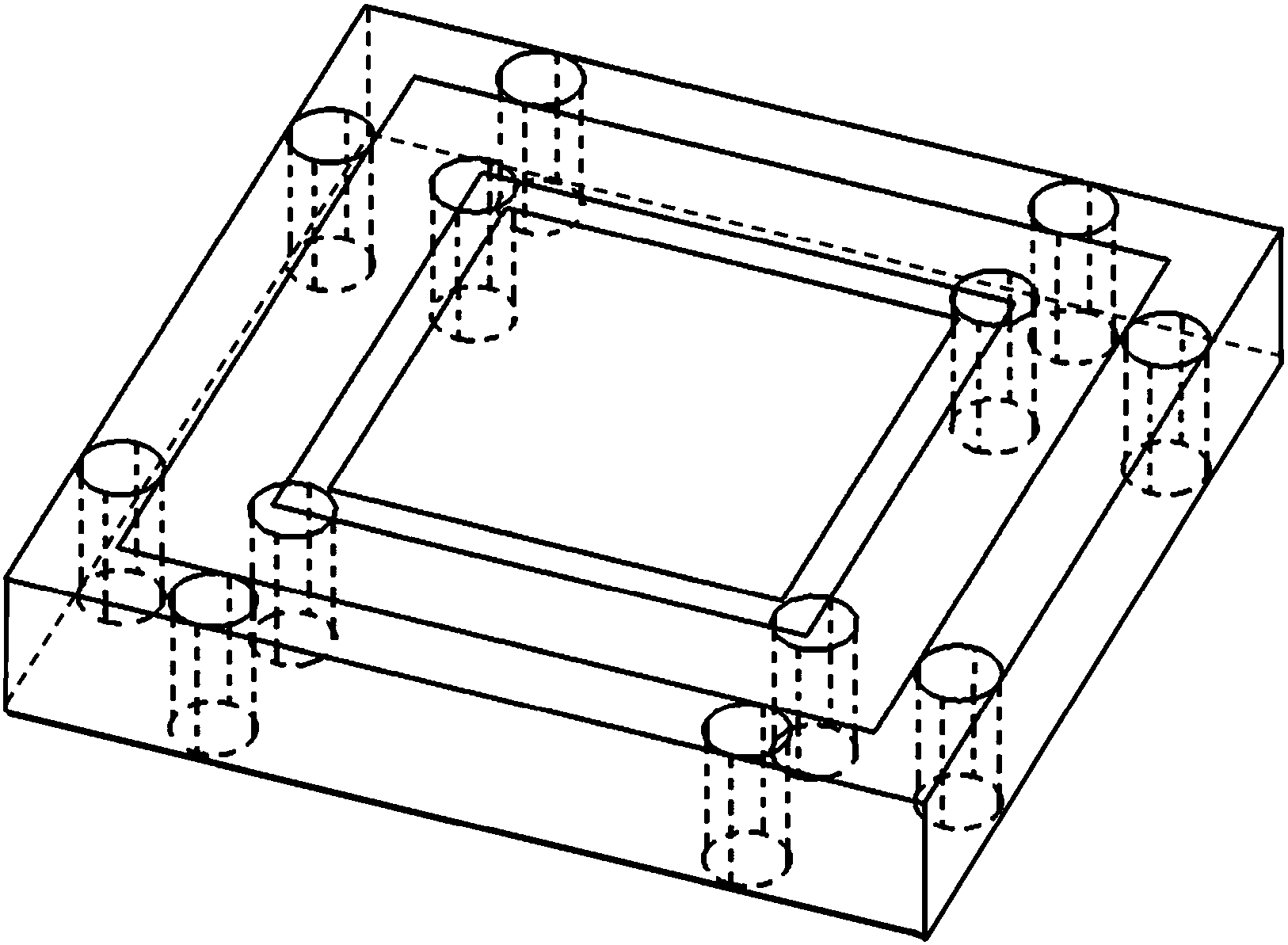

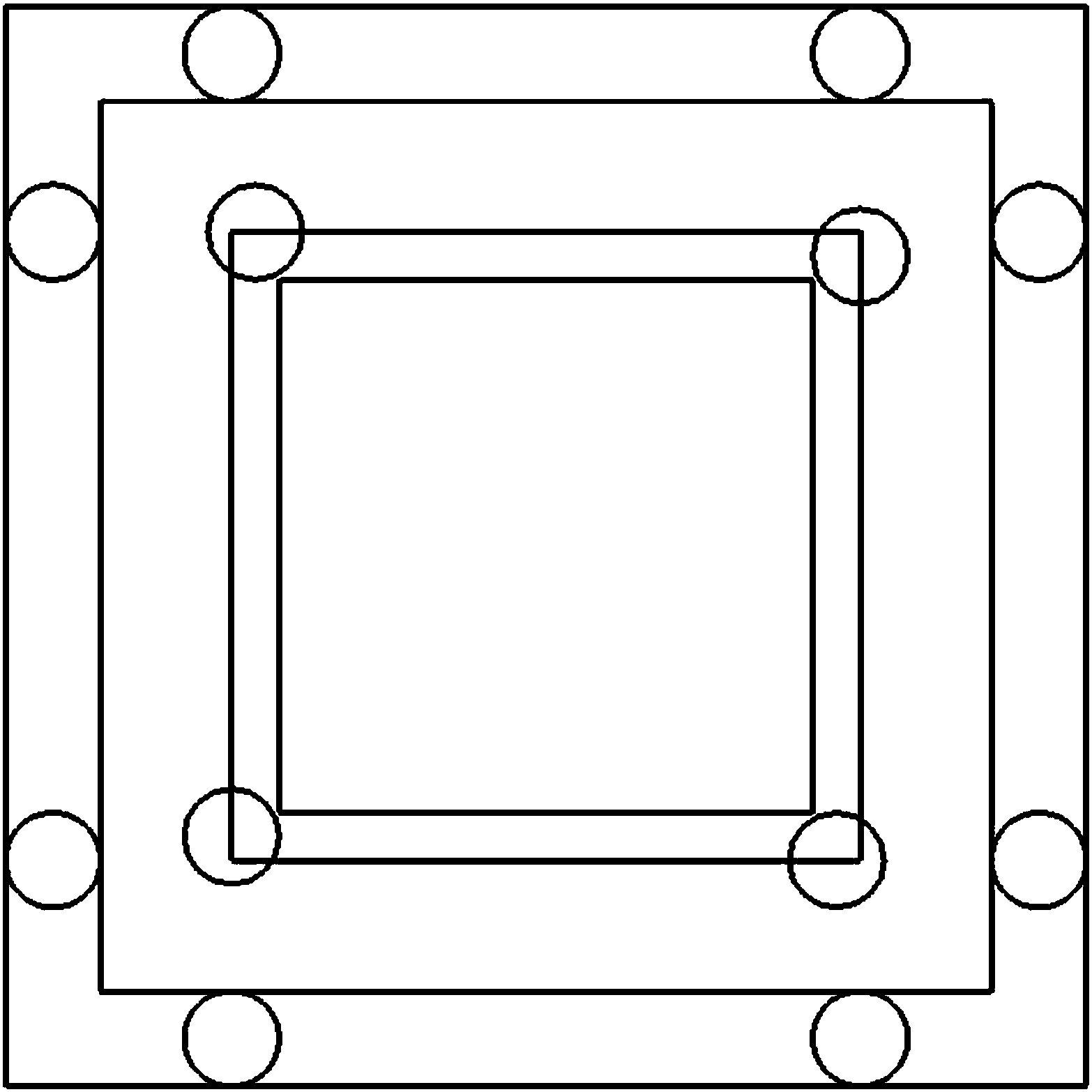

本专利对应产品、技术优势、性能指标:本发明公开了一种网格方环加载过孔结构的2.5维超宽带移动通信天线罩。主要由多个相同周期单元阵列组成的周期性频率选择表面,每个周期单元主要由上下两层介质层、设置在介质层上的金属贴片和金属过孔以及两层介质层之间的空气缝隙层组成;空间内的电磁场入射于所述天线罩,依次经过上层介质层、空气缝隙层和下层介质层的选择性滤波后,从下层介质层输出所需频段的电磁场,能在电磁波入射角度变化的情况下抑制杂波的能量。本发明适用于超宽带移动通信天线罩的设计,通带带宽大,带内插入损耗极小且稳定,尤其是入射电磁波在大角度变化时宽带性能稳定,频率选择性能佳。在移动通信、雷达、电磁屏蔽等领域都具有巨大的应用价值。

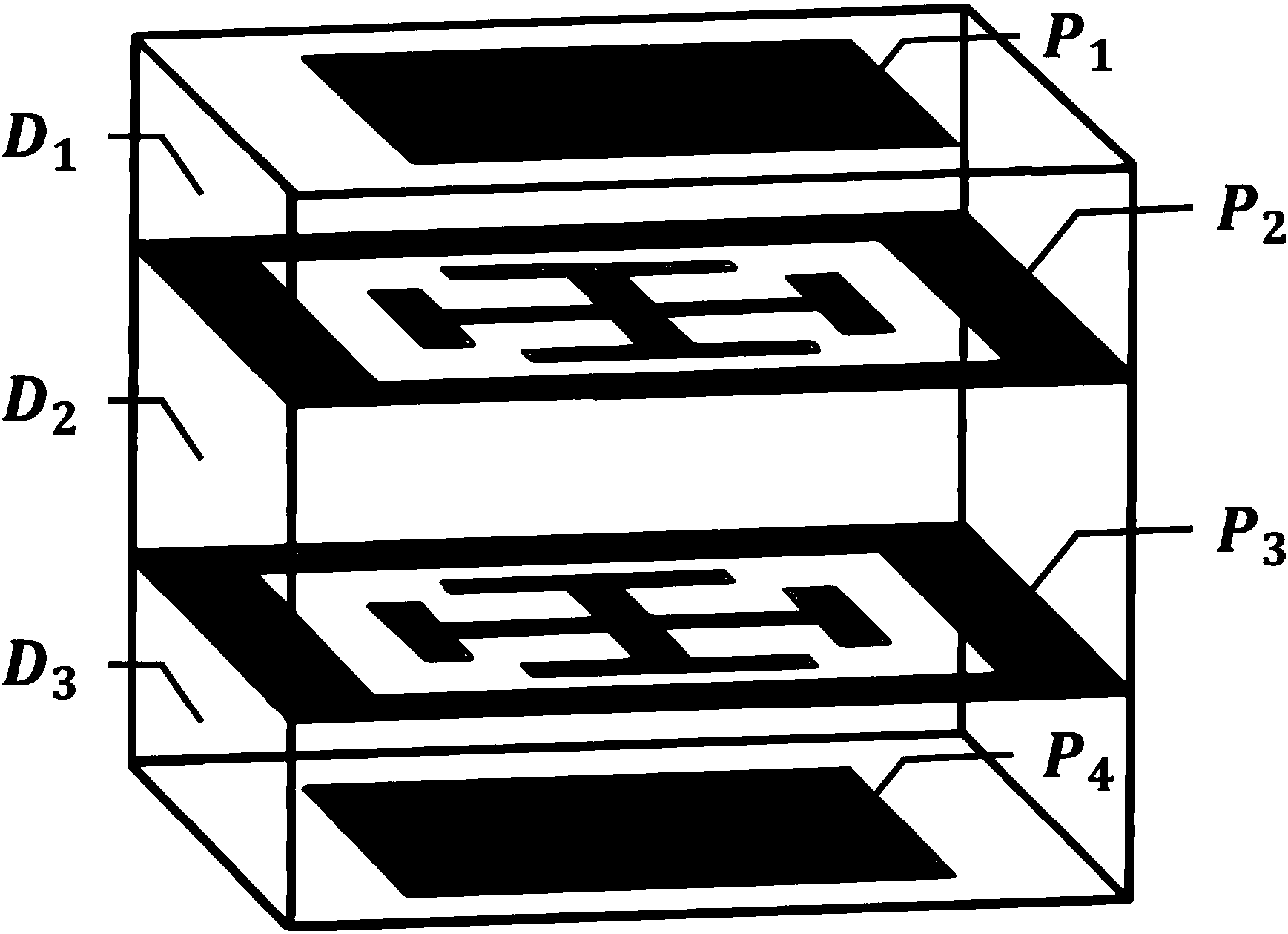

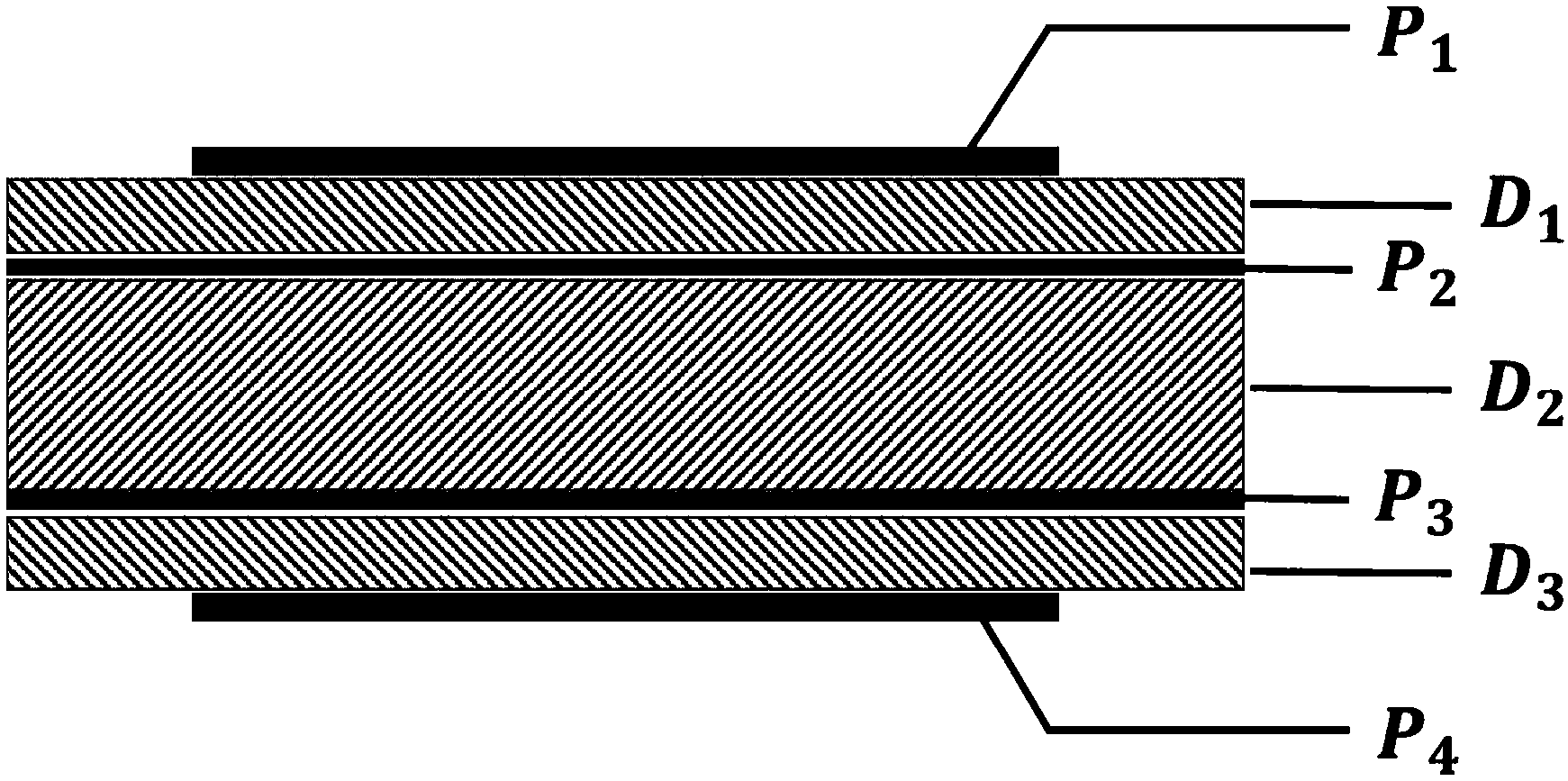

图1 本发明中天线罩三维结构示意图(图中仅以4×4单元示意,不限于此)

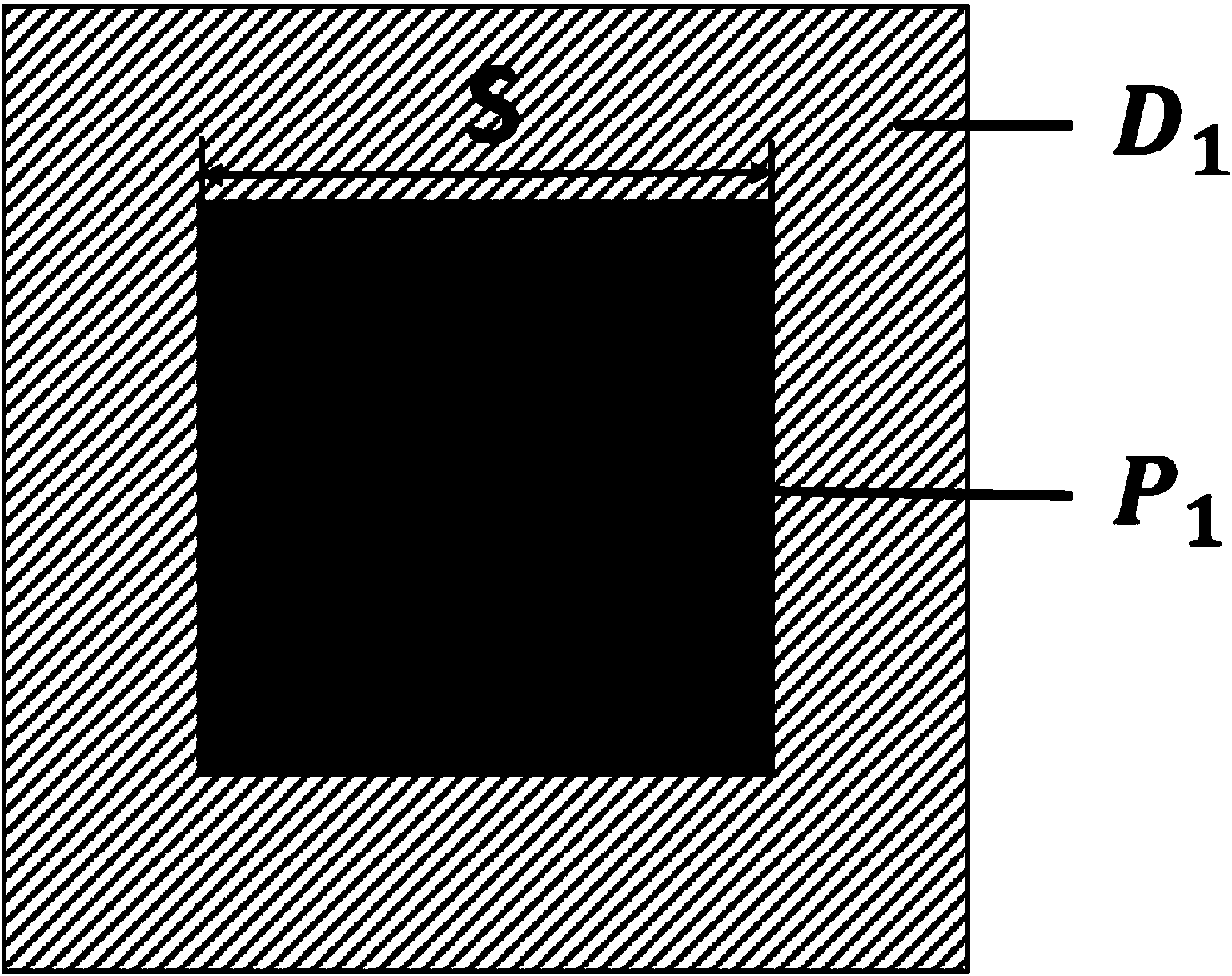

图3 本发明中周期单元结构的正视图

图4 本发明中周期单元结构其中一层的三维结构图

图5 本发明中周期单元结构的俯视图

产业化前景描述:5G移动通信网络对天线罩的硬件设备提出了更高的要求,需要设计满足大于2GHz带宽的通带,并且需要满足入射电磁波大角度变化时的指标,以保证信号不失真。现有的天线罩实现方式存在选择性较差、插入损耗不平稳、角度稳定性差等问题,需要寻找新的设计方法。本发明的技术效果是:设计了一种外方环结合金属过孔的两层级联方式,使得天线罩具有稳定的插入损耗和带宽,并且在大角度变化时仍表现出良好的宽带性能和频率选择性能;同时,设计了一种高度对称结构,使得天线罩支持 TE、TM两种电磁波的极化模式;此外,通过在Z方位的维度上增加了多个金属过孔,使得天线罩单元尺寸小型化,从而在入射电磁波正负60度的大角度变化范围内性能仍非常稳定。本发明在超宽带移动通信、雷达以及电磁屏蔽等领域具有重要的应用价值。

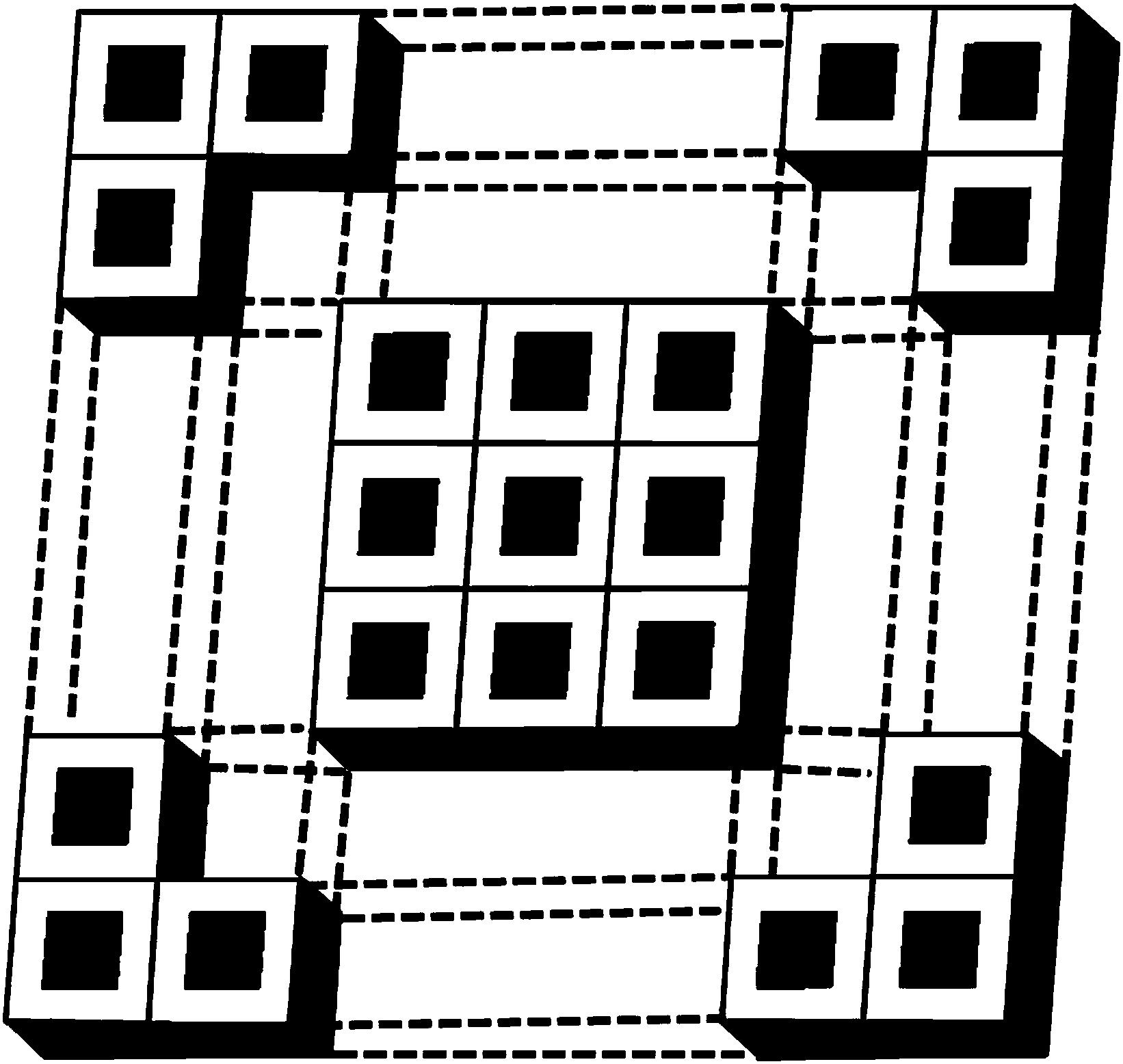

发明人:李尔平; 李天武; 李达; 俞恢春; 李斌; 项方品

申请日期:2017-01-20

授权日期:2023-05-12

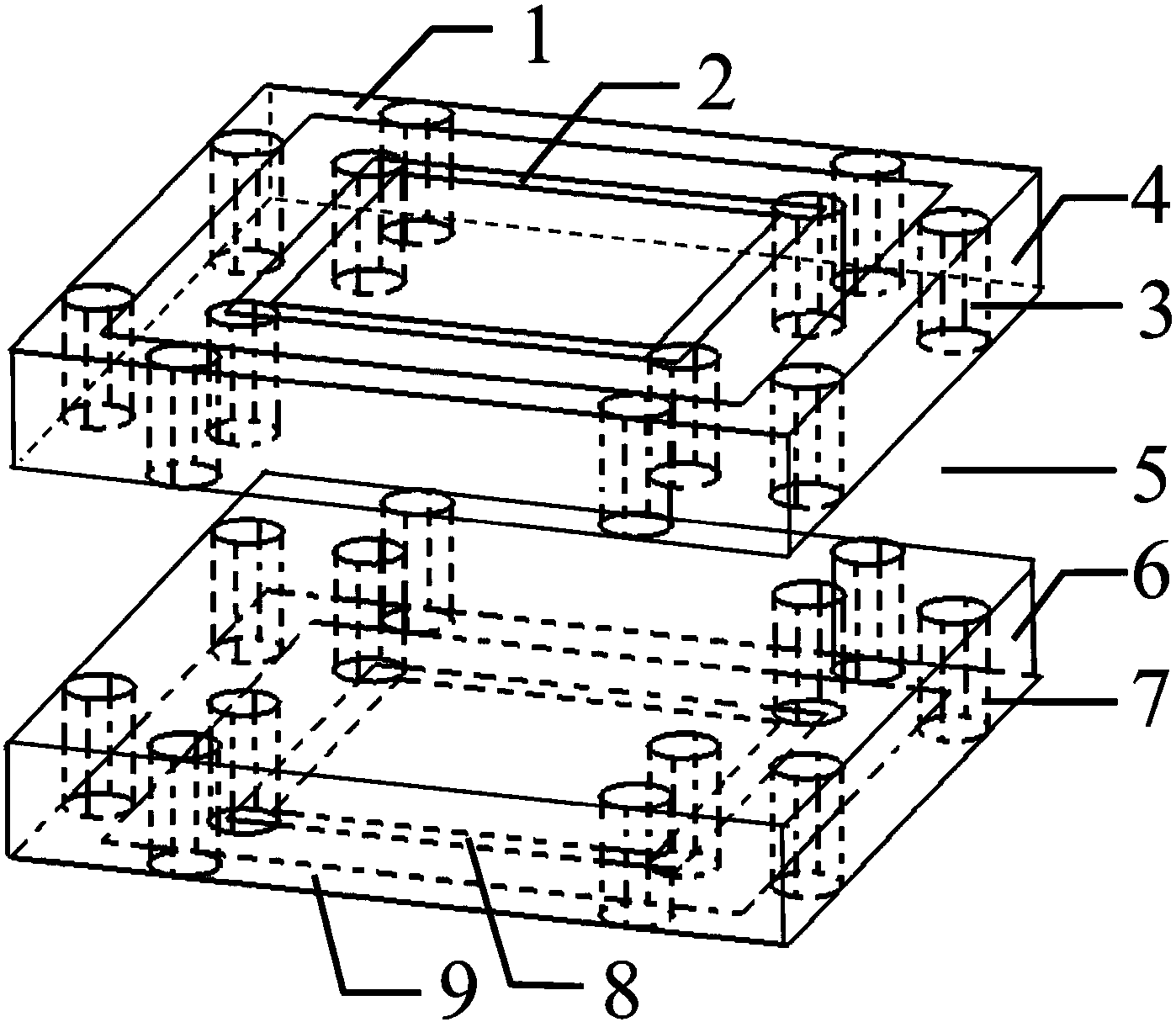

本专利对应产品、技术优势、性能指标:本发明公开了一种容性、感性表面耦合机制小型化高性能高频段通信天线罩。主要由周期单元阵列组成频率选择表面,每一周期单元分为介质层和金属层,介质层包括上下两层介质层及其中间的一层介质层,金属层包括上下两层介质层外表面的完整金属贴片和相邻介质层之间的金属缝隙贴片;自由空间的电磁波经过所述天线罩选择性滤波后输出所需工作频段的电磁波。本发明适用于角度、极化稳定性高的超宽带通信天线罩设计,通带内插入损耗小且稳定,通带后拥有高抑制的宽阻带,带通到带阻工作状态转化速度快,角度、极化稳定性极佳。在现代通信、雷达及军事国防等领域应用价值巨大。

图1本发明实施例的天线罩三维结构图

图2本发明单元结构的三维结构图

图3本发明单元结构的主视图

图4本发明单元结构的俯视图

产业化前景描述:如何设计一种能够满足5G通信技术要求的天线罩,以实现高速率、宽带宽、低插入损耗、良好的角度稳定性和快速的转换性能,以提高通信质量和稳定性。本发明的技术效果是提供一种方形金属贴片天线,具有带宽大、插入损耗小的通带,能够在27-29GHz频段范围内抑制小于0.4dB的通带插入损耗,同时在31-33GHz频段范围内抑制大于20dB的阻带。此外,本发明具有极高的角度稳定性能,能够在±60°的入射角度范围内保持稳定的性能,在±85°的入射角度范围内基本不发生偏移。同时,本发明具有稳定的电磁双极化性能,支持TE、TM两种极化模式。本发明在天线器件小型化、5G等现代通信、雷达及军事通信中具有极高的应用价值。

发明人:李尔平; 周诗韵

申请日期:2017-12-28

授权日期:2019-10-29

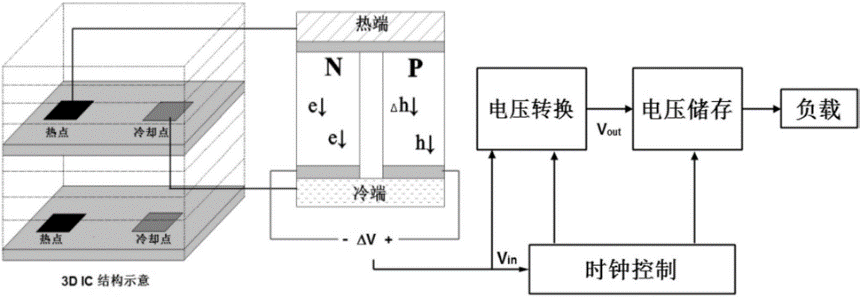

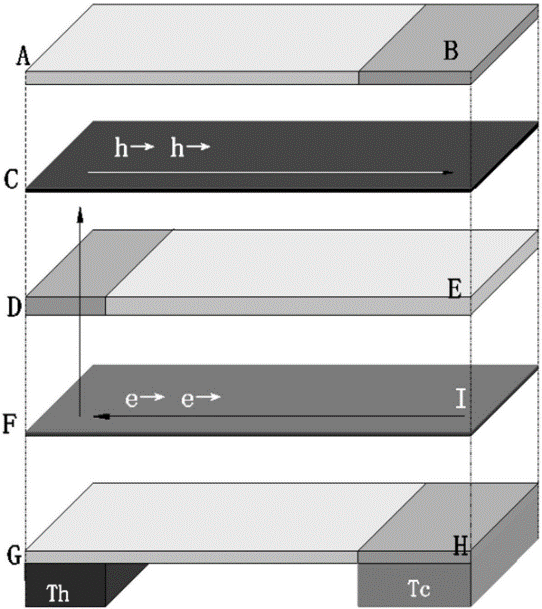

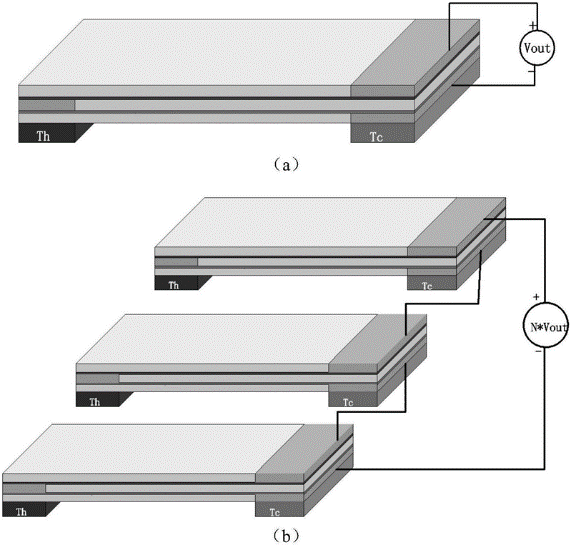

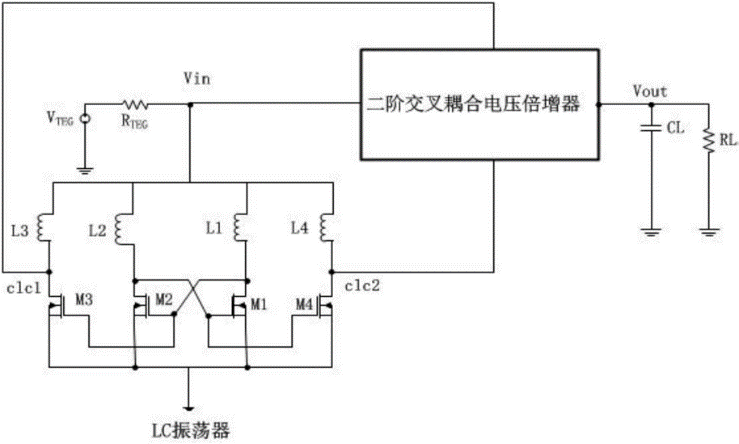

本专利对应产品、技术优势、性能指标:本发明公开了一种三维集成中基于纳米材料的热电转换系统。主要由热电转换模块以及电压转换与储存电路模块组成,热电转换模块主要由多个热电组件组成;每个热电组件主要由热电层和隔离层沿垂直方向上交替层叠构成,相邻两层热电层之间均设置一层隔离层,且在热电层外设置一层隔离层,使得热电组件顶层和底层均为隔离层;芯片产生热能通过热电转换模块将温差转化为电能,经过电压转换及储存模块进行电压放大和储存,电压转换及储存模块输出电压。本发明适用于芯片上特定小面积热点的热量采集和转换,能将热能转化成电能以驱动芯片上其他功能模块的片上能量收集形式为能量循环使用,减少系统能耗提供了可能。

图1 本发明提出的热电转换系统结构概念图

图3 (a)单个热电组件构造图,(b)为多个热电组件串联示意图

图4 电压转换及储存模块的电路图

产业化前景描述:在三维集成电路系统级封装中,芯片模块垂直堆叠的封装内部芯片互联技术加剧了散热问题,需要一种能够利用热电转换技术将芯片中产生的热能转化为电能,以驱动芯片上其他功能模块的片上能量收集形式为能量循环使用,减少系统能耗。然而,现有的热电发生器大多以体材料为热电材料,而在三维集成中,往往能形成几十微米数量级的极小热点,因此需要一种能够利用三维集成结构特点的完整且自启动的用于三维集成封装的热电转换系统。

高频段5G通信、集成电路与系统电子设计、电磁学和微波技术

前述成果已申请专利并获得授权。

☑样品、实验阶段

☑小批量生产、工程应用阶段

□试生产、应用开发阶段

□批量生产、成熟应用阶段

李尔平,浙江大学信息与电子求是讲席教授,信息学部副主任,IEEE Fellow(2007年),新加坡工程院院士, 国家特聘专家,伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区(UIUC)电气与计算机工程学院兼聘教授,2016任浙江大学-伊利诺伊大学联合学院首任院长(ZJU-UIUC Institute, http://zjui.zju.edu.cn),先进微纳电子器件与应用重点实验室主任,射频与纳米电子研究中心主任,浙江大学-华为先进电磁信息联合实验室主任。浙江大学学术委员会委员,浙江大学国际校区学术委员会主任。主要研究领域:电磁学和微波技术,人工智能芯片设计及其电磁兼容和信号完整性,5G通信系统电磁兼容与防护、智能网联车电磁环境测试研究,他的许多研究成果已经应用于工业。在国际著名期刊发表论文400余篇,出版专著两部。获得多个国际奖项和荣誉包括2006年荣获IEEE EMC 技术成就奖;2007年荣获新加坡杰出工程成就奖,同年入选IEEE Fellow和 Fellow of Electromagnetics Academy; 2011年获IEEE 持续发展奖;2015年荣获IEEE电磁兼容技术领域最高奖项IEEE 理查德·斯托达特( EMC Richard Stoddard)杰出成就大奖(这是该奖项自1979年设立以来首位华人学者获得该奖);2021年获得国际IEEE EMC IEEE Laurence G. Cumming 卓越成就奖,中国发明协会发明创业奖·人物奖,浙江省高等教育教学成果奖·特等奖;2022年获得浙江省自然科学奖·一等奖;2022年当选新加坡工程院院士。自2016年起任IEEE EMC Fellow遴选委员会委员。

浙大工研院成果转化服务中心,0571-88982927。

注:所有成果技术资料来自研究团队,未经授权,请勿转载!

咨询授权请联系:0571-88982927